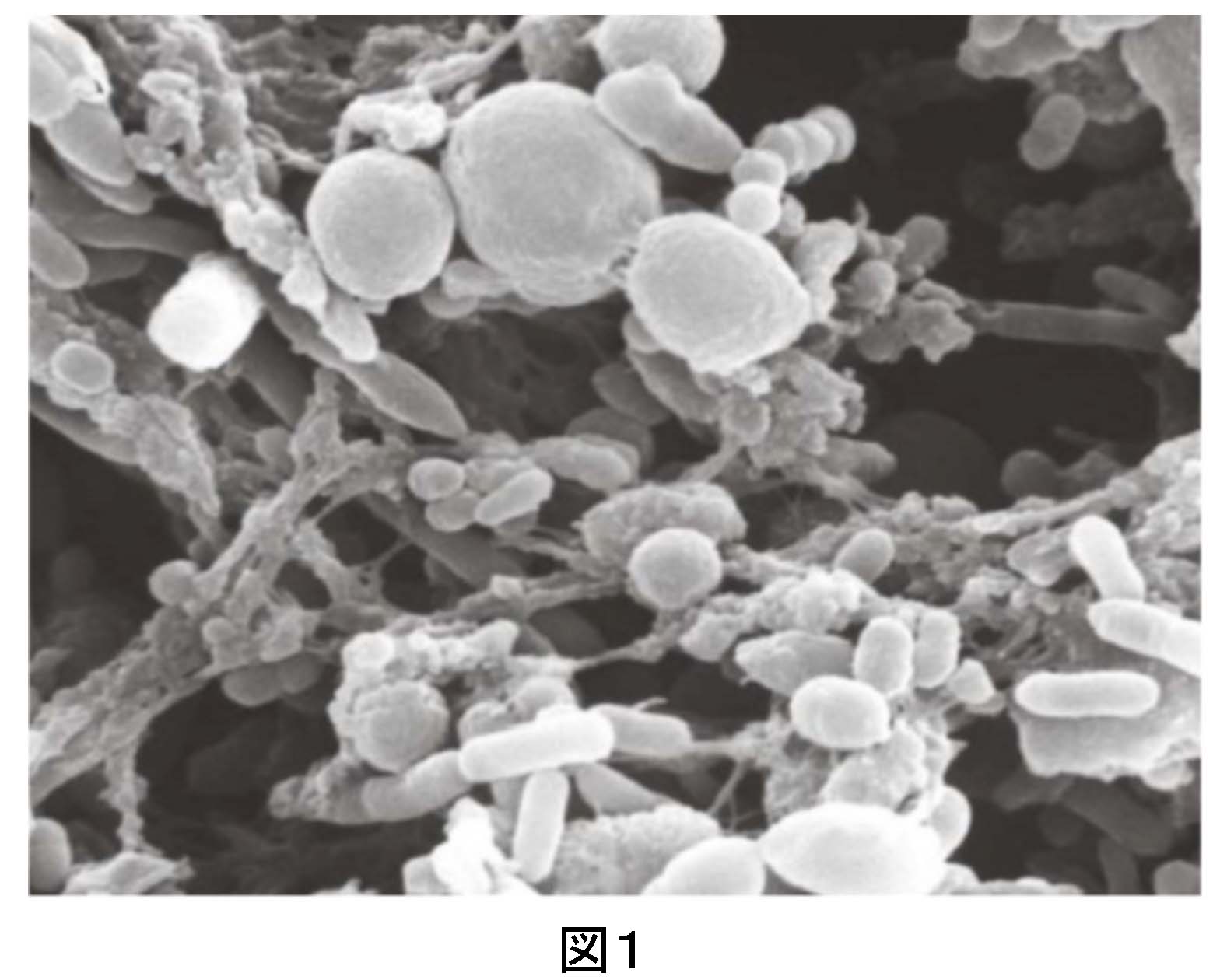

腸内には100兆個の細菌が存在し(図1)、菌種数は500~1000種といわれている。腸内菌による胆汁酸の代謝は極めて複雑なシステムが関与している。例えばノトバイオートラットを用いた実験でヒトの糞便を投与されたラットでは、コール酸とβ-ミュリコール酸共に主な抱合型であるタウリン抱合型が脱抱合されているが、人から分離した6株の優勢菌をそれぞれ投与したノトバイオートでは脱抱合能が低い。Bacteroides vulgatusではβ-ミュリコール酸のみを、Bifidobacterium longumではコール酸を脱抱合し、大腸菌ではどちらの胆汁酸も脱抱合することはなかった。6株全てを投与した場合でも糞便投与したほどは脱抱合できなかった(1)。

菌と菌との関係も重要で、7位脱水酸化能をもつEubacterium sp. C-25はBacteroides distasonis K-5(脱水酸化活性能をもたない)とin vitroで混合培養することで7位脱水酸化反応の活性は著しく高くなるとの報告がある(2)。実際にB. distasonisがどのような役割をしているかは不明であるが、腸内でも同様のシステムが働いていることは十分に考えられることである。このような現象はたとえ腸内で生息する菌の菌数が低いレベルでも共存する他の菌の影響により十分な活性を維持できることを示唆している。

単独またはいくつかの組合せではヒトやマウスの腸内でみられる胆汁酸組成を再現することが難しく(3)、無菌マウスにヒトやマウスの糞便を投与すると、もとのヒトやマウスの糞便中の組成を再現できる(4)。マウスの腸内菌叢は基本的要素としてlactobacilli、clostridia、bacteroidaceaeの3群があげられる。これらの組み合わせで無菌マウスを通常マウスの生理状態にすることができる(5, 6)。またこれら3群を投与された無菌マウスでは胆汁酸組成も通常マウスと同様であった。しかし、Lactobacillus 3株投与では遊離型胆汁酸、二次胆汁酸は検出されなかった。Clostridium投与群ではほぼ通常マウスと同様の濃度の二次胆汁酸が認められた。3群投与マウスに比べ遊離胆汁酸の割合は低かった(3)。このClostridium群は46株からなり無菌マウスの盲腸サイズのnormalizationに必須で、菌株数を減らすとnormalizationも起こらない(5)。これらの結果はマウス腸内での胆汁酸組成の通常化には複雑な菌叢構成と腸管の生理状態が深く関わっていることを示唆している。Clostridium 46株は絶対嫌気性菌で、1株ずつでは各種酵素活性や生体への反応が弱く、菌株を増やすにつれて群としての活性が高まる。胆汁酸代謝においても株単位でなく一つの群として機能していることが考えられる(5)。内田らは、マウスのclostridia (fusiform bacteria) が二次胆汁酸の生成に重要な働きをすることをノトバイオートマウスを用いて明らかにした(7)。

ヒト腸内での胆汁酸組成に関与する腸内菌を明らかにするには、ヒトの糞便を無菌マウスに投与して作出したヒトフローラマウスを用いて行うことができる。ヒトフローラマウス腸内では十分とは言えないが投与された糞便と類似の菌構成ならびに代謝産物組成を示す。ヒトフローラマウスの胆汁酸組成は遊離型胆汁酸の総胆汁酸に対する割合(脱抱合能)は80~90%で、SPFマウスの糞便を投与したマウスと同等であった(8)。ヒト糞便中の腸内菌のどの菌群、菌種が胆汁酸の変換に関与しているかを明らかにするため、ヒト糞便を種々の方法で処理して各分画を無菌マウスに投与した(8)。その結果、脱抱合は最優勢菌で可能であるが、DCAへの変換はClostridiumを中心としたやや低い菌数で生息する菌がかかわっていることが考えられた。そこで糞便の10-6希釈液を投与したマウスの糞便からBacteroides 8株、Clostridium 24株をそれぞれ無菌マウスに投与したところ、前者では脱抱合率が80~90%、後者では10%以下となった。さらに8株のどの株の組み合わせが必要であるかを組み合わせ投与したところ、in vitroではどの株も活性を示したが、NB-12株が組み入れられたコンビネーションでは90%以上の脱抱合率であったが、組み入れられていないコンビネーションでは他の7株投与群も含めて30%以下であった(9)。最終的にNB-12株を含む5株投与で90%以上の脱抱合率だが、NB-12株単独投与では無菌マウス腸内に定着できず、他の4株との共存状態が必要であった。この結果は単に菌が酵素活性を持つことばかりでなく腸内菌の相互作用、生体との関係など多くの要因の関与を強く示唆した。

一方、DCAへの変換能をもつ菌はマウスで107~108/g程度の低い菌数で生息することが予想されたため、特殊な方法で菌株を分離してDCAへの変換能の強い菌株をin vitroでスクリーニングし、無菌マウスに組み合わせ投与して最小単位での菌株を選別した(9)。その結果、脱抱合能のみられる前述のBacteroides 5株と組み合わせ投与して強いDCA変換能を示すClostridium 5株を絞り込んだ。Bacteroidesの5株はB. distasonis、B. vulgatus、2株がB. uniformis、そしてNB-12株はBilophila wadsworthiaと同定され、Clostridium 5株はいずれもC. hylemonaeと同定された。Clostridiumは同じ菌種であったが単独で用いた場合に比べて5株を用いると腸内で強い活性を示した。今回の成績では上記10菌株でDCAまで変換することができたが、腸内菌による胆汁酸の代謝はきわめて複雑なシステムが関与していることが示された。

1. 内田清久. 腸内細菌と胆汁酸代謝. 腸内細菌学雑誌. 11: 81-88, 1998.

2. Takamine, F. and Imamura, T. 7β-dehydroxylation of 3,7-dihydroxy bile acids by a Eubacterium species strain C-25 and stimulation of 7β-dehydroxylation by Bacteroides strain K-5. Microbiol. Immunol. 29: 1247-1252, 1985.

3. 成島聖子, 伊藤喜久治. ノトバイオートマウスにおける腸内フローラ構成と胆汁酸代謝. 腸内細菌学雑誌. 11: 89-95, 1998.

4. Hirayama, K. and Itoh, K. Human flora-associated (HFA) animals as a model for studing the role of intestinal in human health and disease. Curr. Issues Intestinal Microbiol. 6: 69-75, 2005.

5. Itoh, K. and Mitsuoka, T. Characterization of clostridia isolated from faeces of limited flora mice and their effect on caecal size when assiciated with germ-free mice. Laboratory Animals. 19: 111-118, 1985.

6. Itoh, K., Urano, T. and Mitsuoka, T. Colonization resistance against Pseudomonas aeruginosa in gnotobiotic mice. Laboratory Animals. 20: 197- 201, 1986.

7. Uchida, K., Satoh, T., Narushima, S., Itoh, K., Takase, H., Kuruma, K., Nakao, H., Yamaga, N. and Yamada, K. Transformation of bile acids and sterols by clostridia (fusiform bacteria) in wister rats. Lipids. 34: 269-273, 1999.

8. Narushima, S., Itoh, K., Kuruma, K. and Uchida, K. Composition of cecal bile acid in ex-germfree mice inoculated with human intestinal bacteria. Lipids. 35: 639-644, 2000.

9. Narushima, S., Itoh, K., Miyamoto, Y., Park, S. H., Nagata, K., Kuruma, K. and Uchida, K. Deoxycholic acid formation in gnotobiotic mice associated with human intestinal bacteria. Lipids. 41: 835-843, 2006.